René François de Sluse

Un musée , ce n’est pas qu’une série de documents présentés pour répondre à un objectif. Il y a bien sûr la collection permanente, les réserves (où généralement plus de 80% des documents du musée se retrouvent), une photothèque mais aussi un centre de documentation historique où sont conservés des livres et des revues. Côté livres, le musée de Visé en conserve près de 14200. Parmi ceux-ci, quelques dizaines datent d’avant notre indépendance (1830). Présentons-en quelques-uns parmi les plus intéressants. Le plus ancien datant de 1605 avec couverture en velin présente une des œuvres de l’écrivain latin Suétone (-né en 70 avant Jésus-Christ). Une autre œuvre de 1675 est « Gallia victrix » (la Gaule victorieuse). Une des personnalités visétoises les plus douées de son temps, René-François de Sluse mort en 1685 nous a laissé une vie de St Lambert (1679). Les données administratives pour lesquelles nous avons des livres qui font référence : des registres aux cens (1738)(1754 pour Houtain-Saint-Siméon), un registre de de Waha (1698), le recueil des édits du Pays de Liège par Louvrex (1730-1735), 8 tomes des observations de droit et de justice de De Méan (1740). L’autre donnée et ce n’est pas étonnant pour l’époque, ce sont les livres religieux : la biblia sacra (1706), l’imitation de Jésus-Christ de Thomas a Kempis, best-seller de l’époque (1710), un missale romanorum, imprimé chez Plantin à Anvers (1672) et d’autres missels.

Etonnants sont les Almanachs qui étaient vendus par des colporteurs. Nous avons aussi des dictionnaires comme celui de Calmet « historique , critique, chronologique, géographique et littéraire de la Bible » (1722), puis au 19e s., la collection portative des chefs d’œuvres de la littérature française (1827) ou le dictionnaire universel du commerce et de la Banque (1848).

Quant à l’art de bâtir, nous possédons un traité d’architecture rurale (1802). Dans l’esprit de l’Encyclopédie, citons l’art de vérifier les dates des faits historiques (1750) . Quant à l’art de guérir, sourions sur le titre « Recueil des pronostics dangereux sur les différentes maladies (1825)

Une affaire mit Visé en ébullition de 1771 à 1779, l’affaire Sartorius (un membre de cette famille assassina une jeune femme enceinte de ses œuvres). L’avocat de la famille émit de fausses preuves (qu’il publia soi-disant de Londres). En cette période confuse de la dernière décennie du 18e s, nous trouvons quelques best-sellers comme le Miroir des Nobles de Hesbaye (1791), le précis historique sur la révolution liégeoise (1790) ou plus tard un recueil de poésie (1812) d’un des protagonistes de la révolution liégeoise qui fit sa formation chez les Oratoriens de Visé : Reynier

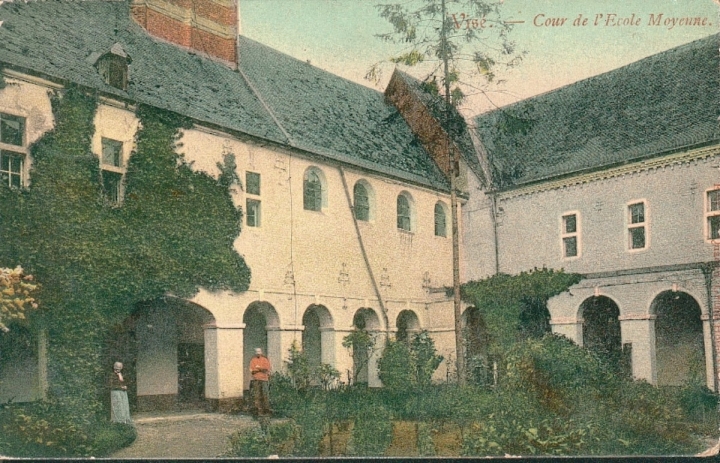

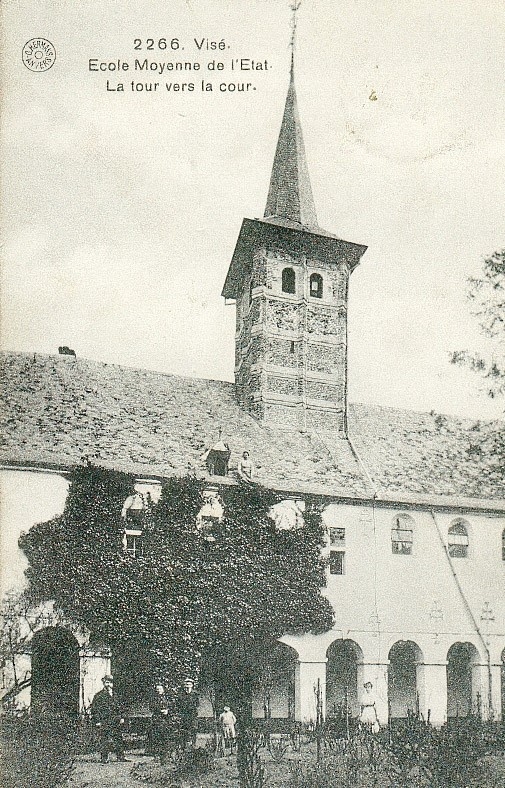

Plusieurs manuels scolaires dont les titres sont étonnants (pour nous habitant du XXIe s.) : traité d’arithmétique (1833) ou même plus d’arithmétique décimale (1840) car ce sont les Français qui imposèrent difficilement à l’Europe le système décimal (litres, kilos, mètres). D’autres : une grammaire facile (1839), une géographie universelle (1760) ou l’iconographie grecque (1811)….

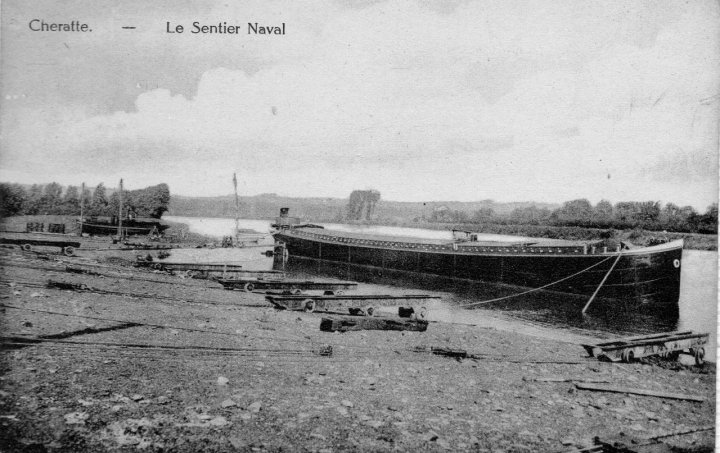

De l’époque de notre premier roi Léopold I, nous conservons une série imposante de livres militaires : l’infanterie, l’artillerie, l’armement, les tactiques. Les deux historiens liégeois de l’époque de Becdelièvre nous ont laissé une biographie liégeoise (1836-1837) ou de Polain, une histoire de Liège (1848). Un bourgmestre de Fouron, Henri Del Vaux publia un dictionnaires géographique et statistique de la province de Liège (1834). Un an plus tard, on trouve la nomenclature des villes et villages de la province par Despa (1835) ou encore la Meuse belge (1852). Pour notre patrimoine, citons un livre sur Cheratte ( datant de 1854), une description de la Montagne St-Pierre par Bory de Saint-Vincent (1819) ,la translation du corps de St Firmin (1711) ou encore le tonlieu d’Eijsden (1675) , sans oublier l’histoire du comté de Looz (1717) . Pour terminer, il était déjà question de complotisme, dans « le danger des mystifications (1842). Ceci est un bref aperçu de nos richesses.

(J-P Lensen)