|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Quand on a sous la main trois sites archéologiques dans le même village et d’autres non loin, on peut s’imaginer la vie de nos ancêtres gallo-romains. A notre époque, nous sommes dans une mondialisation économique et grâce à des communications aisées ( !), ces produits alimentaires ou autres nous arrivent assez vite par terre, par mer et par air. Mais quand est-il d’il y a plusieurs siècles

Nous vous proposons une visite guidée du musée gallo-romain le premier dimanche du mois le 4 décembre à 11 h. Elle sera centrée sur l’origine des produits découverts dans les fouilles : céramiques, verres, pierres, matériaux de construction, monnaies. L’empire quoi qu’on en dise avait des voies de communications aisées tant les chaussées romaines que les cours d’eaux.

Le musée gallo-romain est hébergé au centre culturel Al Vile Cinse, rue des Trixhes à Berneau (Dalhem). Entrée libre.

Les J.P.Lensen et Heynen

Samedi 26 novembre à 14h00 : Visite guidée du musée de la Compagnie Royale des Anciens Arbalétriers visétois par son conservateur Xavier Hannecart,

secondé par Jean-Pol Nihon et Claude Fluchard

Le musée de la compagnie royale des Anciens Arbalétriers visétois est situé rue Haute 46. Il comporte de nombreuses pièces et documents illustrant l’histoire de cette antique institution. En parcourant la collection d’arbalètes, probablement la plus complète d’Europe, vous découvrirez des arbalètes de guerre (à moufle) datant des 15e et 16e siècles. Des arbalètes à cranequin recouvertes d’ivoire ciselé qui remontent à la même époque. Parmi ces dernières épinglons la « Duc d’Albe » et la « Marguerite ». La première a été offerte aux Arbalétriers par l’ancien gouverneur des Pays-Bas espagnols.

La seconde par Marguerite de Valois (17e et 19e siècles) à crosse (20e siècle) et bien d’autres armes plus remarquables les unes que les autres. La collection s’est enrichie récemment d’arbalètes saxonnes, asiatiques et africaines ainsi que de balestrins.

La visite dure environ 1h30. Le tarif est de 5€ pour les membres ; 6€ pour les non membres.

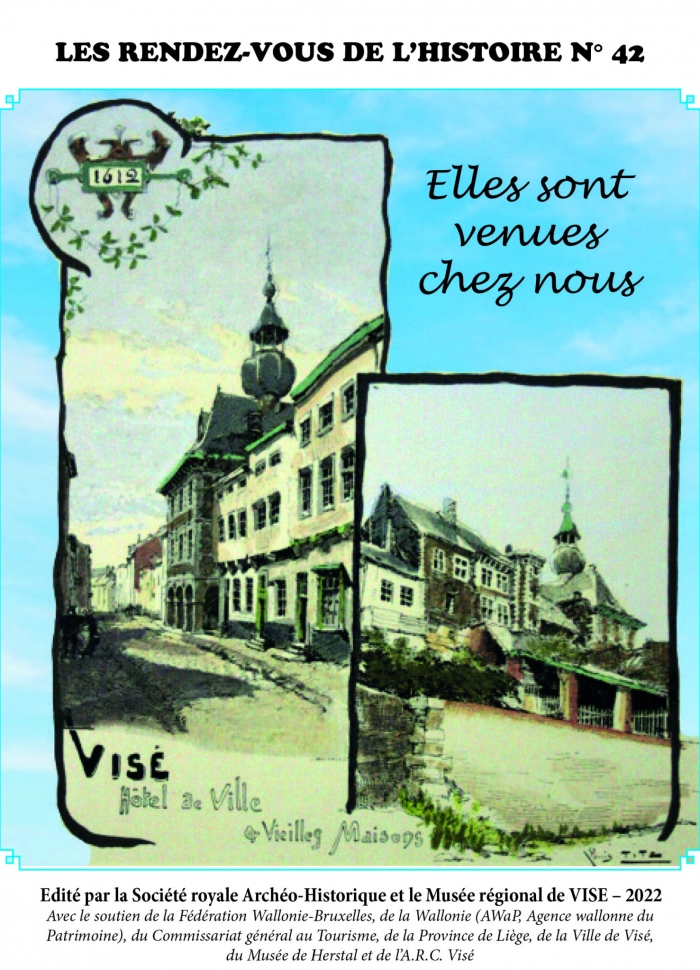

A travers cette nouvelle publication, la SRAHV, associée aux « Amis du musée herstalien », vous présente, en texte et en photos, une vingtaine de femmes qui ont œuvré pour la sauvegarde de notre patrimoine (telles Janine Alénus-Lecerf avec les fouilles du pré Wigy à Herstal, Gabrielle de Coune et la maison Abbeyfield à Lixhe, Louise de Caraman-Chimay et sa fille Rose au château d’Argenteau, Louise Roland-Brohée pour le château de Cheratte), la mise en valeur de lieux naturels (telles Maroye la jeune gardeuse d’oies sur Les Roches ou à La Brousse, Julienne de Cornillon et le ruisseau qui porte son nom et qui coule e.a. à Argenteau), la promotion de salles de spectacles et de hauts lieux culturels (telles Maurane venue chanter à l’Excelsior et Cécile de France venue tourner dans la salle des fêtes du Collège Saint-Hadelin, Marcelle Martin avec l’Hôtel de Ville et la Renaissance mis à l’honneur dans ses poésies, Denise Tinlot et Valérie Fellin pour le musée de Herstal) ou encore des femmes de caractère qui se sont battues pour un idéal et l’amélioration de leurs conditions de vie (telles les hiercheuses, les gardes-barrières, les ouvrières de la FN).

Retrouvez et découvrez-les, ainsi que quelques autres, dans ce nouveau livret de 32 pages, venu enrichir la collection des « Rendez-vous de l’Histoire » (n° 42). Merci de lui réserver un bon accueil : il est disponible au prix de 6 € au bureau du musée régional, 31 rue du Collège et au musée de Herstal, place Licourt. Vous pouvez également l’acquérir en versant la somme (+ 3 € de frais de port) sur le compte de la SRAHV : BE89 1030 7312 0385 avec mention « RVH 42 ». Infos sur notre site (www.museedevise.be) et renseignements par mail (info@mahvi.be) ou par téléphone (04 374 85 63).